Opinion poll 世論調査のひみつ

人々が内閣や政党をどれくらい支持しているか、社会的な問題や政策にどのような意見を持っているかを調べる、世論調査。世の中のありようをデータから探り、伝える大事な報道手段の一つです。朝日新聞社の調査がどんなふうに計画・実施されているのか、世論調査部の江口達也記者、石本登志男記者に聞きました。

世論調査部が手がける調査

- 全国世論調査 定期 電話調査 コンピューターで無作為に番号を作成、調査員が固定電話と携帯電話にかける

- 全国世論調査 年1~2回 郵送調査

- 選挙情勢調査(予測調査) 国政選挙・都道府県知事選・政令指定都市の市長選など 電話調査とWeb調査

知る権利にこたえ、民主主義を補完

Q.そもそも世論調査をする意味はなんですか?

江口 わたしたち主権者が政治に意思を反映させる方法といえば選挙がありますが、その機会は数年に一度にとどまります。その間にも様々な政策が国会での議論を経て実施されていきますが、個別の政策に対する国民投票の仕組みもありません。そのため、個別の政策に対する国民の意見を調べて政治の世界に届ける役割は、世論調査にあるといえます。そういう意味で、世論調査には民主主義を補完する役割があると考えています。

江口 選挙情勢調査も同様です。選挙の結果に影響を及ぼすこともあるかもしれません。ただ、選挙情勢は、政党や政治家の側も調査していて、情報を持っているんですよね。じゃあそれを国民の側は知らなくていいのか。報道機関が実施する情勢調査は、こうした情報の不均衡を解消し、国民の知る権利にこたえる意味もあります。また、選挙情勢の客観的な情報は、有権者が投票態度を決める際の判断材料の一つになるという意味でも、情勢調査は重要だと思っています。

江口 達也(えぐち・たつや) 世論調査部。応用数学系の研究室出身。学生時代に世論調査室(当時)でアルバイトをした。新聞社、ましてや世論調査には全く興味はなく、プログラミングなどPCに関わることが得意だったのでシステムエンジニアになる予定だったが、誘われて2002年に入社。14年春から約1年間、政治部記者も経験した。

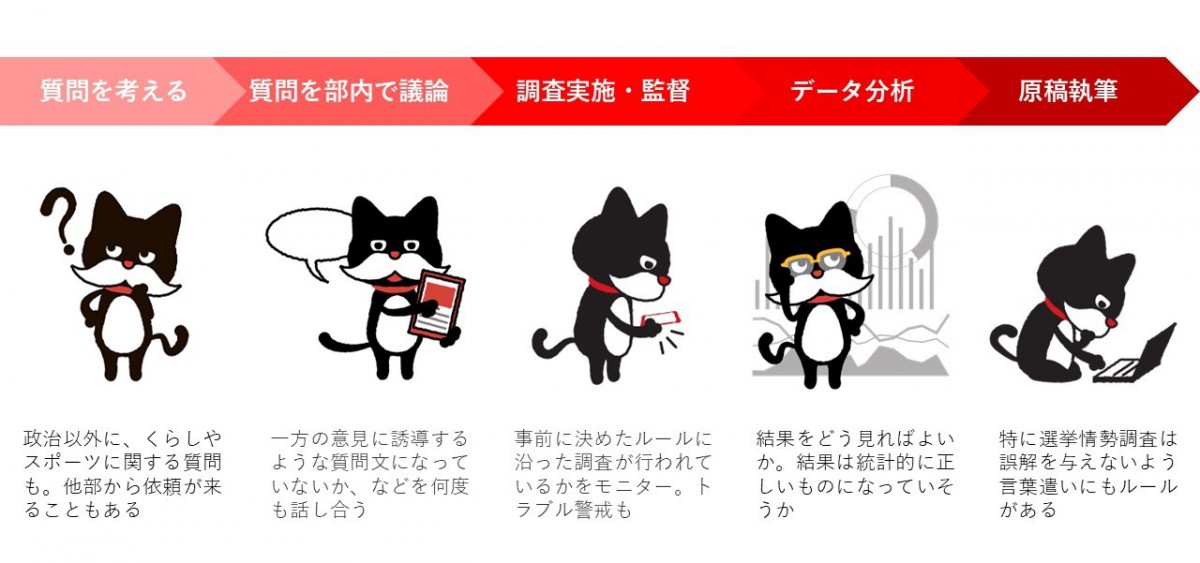

Q.質問はどのように決めるのですか?

江口 定例の世論調査(電話調査)で基本的に必ず聞いているのは、内閣支持と政党支持です。そのほかの質問は、調査ごとに交代する担当キャップ1人、サブメンバー2人とデスクがコアメンバーとなって、原案をつくります。定例調査の質問数は15問程度。調査の2週間くらい前から作業に入り、原案ができたら、部員全員でテーマの必要性や適切さについて意見交換をします。

江口 テーマがだいたい固まったら、より詳細な質問文の検討に入ります。電話調査は、質問文を目で見るのではなく言葉で伝えるので、耳で聞いてわかりやすいことが大事です。回答を誘導するような聞き方になっていないかも、大事なチェックポイントです。一方、郵送調査は年1回か2回のペースで実施していますが、最近は年1回が多くて、3月から4月にかけて実施しています。質問数は60問ほど。郵便で調査票をやりとりするので、調査自体に約40日かかります。このため、年明けごろから質問文づくりなどの準備をはじめます。

時代に合わせた方法を模索

Q.朝日新聞の選挙情勢調査は正確さに定評があります。21年のWeb調査導入後もそのクオリティーを保っている秘訣を教えてください

江口 長く電話調査で情勢調査を続けてきましたが、特殊詐欺やアポ電強盗のような事件もあって、電話に出てもらうのが難しくなっています。回収率の低下は調査結果の品質にもかかわりますし、回答を集めるための人手・コストの増加も課題になるため、改善策を考えてきました。Web調査については、私が入社する以前から先輩方が研究を続けてきていました。

石本 最初にWeb調査を取り入れた21年の衆院選の話をさせてもらいたいのですが、あの時、他社の情勢調査では「自民党の議席減、立憲民主党の躍進」という予測が多かったです。しかし、他社より後に実施した朝日新聞の調査は逆の結果を示していました。

石本 他社と違っただけでなく、政治部を経験した記者をはじめ社内からも「取材で得ている感触と違うが大丈夫か」などという意見を言われました。ただ、私たちは「統計的な分析ではこうなっています」ということを丁寧に説明し、写真のように「自民 過半数確保の勢い」と報じました。

江口 私たちだけが異なる予測を伝えたことにより、SNS上ではかなり批判を浴びました。「担当者は統計を分かっているのか」と。結果が外れたら反省文を書かなきゃいけないな、などと考えてもいました。

石本 結果はご覧の通り、私たちの方が正しい予測をできたということでした。開票速報で結果が見えたとき、部内では拍手が起きました。

江口 電話調査とWeb調査の結果を併用して予測を報じたのはこの時が最初でしたが、実は調査研究のためのWeb調査は、その前の国政選挙から実施していました。選挙結果と照らし合わせれば、Web調査の傾向というか、データの出方の「癖」が見えてきます。癖というのは例えば、特定の政党の支持が強めに出る、といったものです。癖がわかったら、そのずれを補正する方法を考えます。

江口 この時のデータをもとに、電話調査の結果を基準にWeb調査の結果を補正する、というアイデアを考え、実践したのが21年の衆院選でした。24年秋の衆院選でも、同じ手法で情勢調査を実施し、再び他社とは傾向が異なる予測を報じました。しかし、21年の時のようにもう叩かれることはなくて、「21年の時も朝日が当たっていたしな」といったポストが散見されました。選挙の結果も我々の予測に近いものになりました。

石本 登志男(いしもと・としお) 世論調査部。数理学の博士課程で現象を数式にして性質を研究。C言語プログラムで数値計算の経験も。メーカー志望で新聞社は考えていなかったが、教授に声をかけてもらい採用選考に。最終面接・採用まで早かったため、他社にはエントリーもせずに就活が終わった。15年5月から約2年間、奈良総局で記者を経験。

石本 24年の兵庫県知事選では、電話調査しか実施できず、有権者の動きを捕まえきれなかったかもしれないと考えています。私たちが見えていないところで何かが起こっていて、選挙の結果に強く結びつくようなことが今後、頻発することも考えられます。そういった人たちにどうアプローチし、どんな調査をすればそういう数字も取れるのか、という研究は必要になりそうです。

江口 調査の基本的な理論は戦後から構築されており、ほとんど変わっていません。守るべき部分もありますが、時代に合わせて変えていく必要もあります。古きを知りつつ、時代に合わせてこの後も柔軟に対応していきたいと思います。