Internship インターンシップ

2027卒向けのインターンシップは終了しました

2026年夏には、28卒の皆さん向けに夏インターンシップを開催します

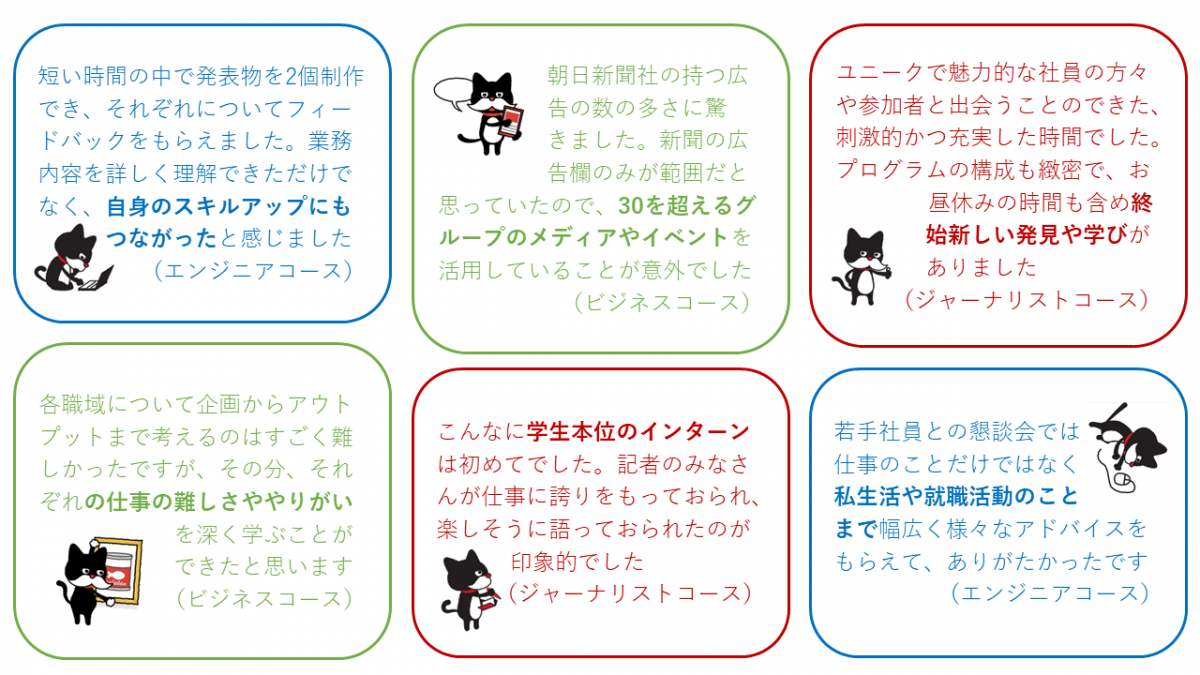

職場を知る -会社見学-

どんな環境? どんな設備がある?

社員の雰囲気もぜひ見てください

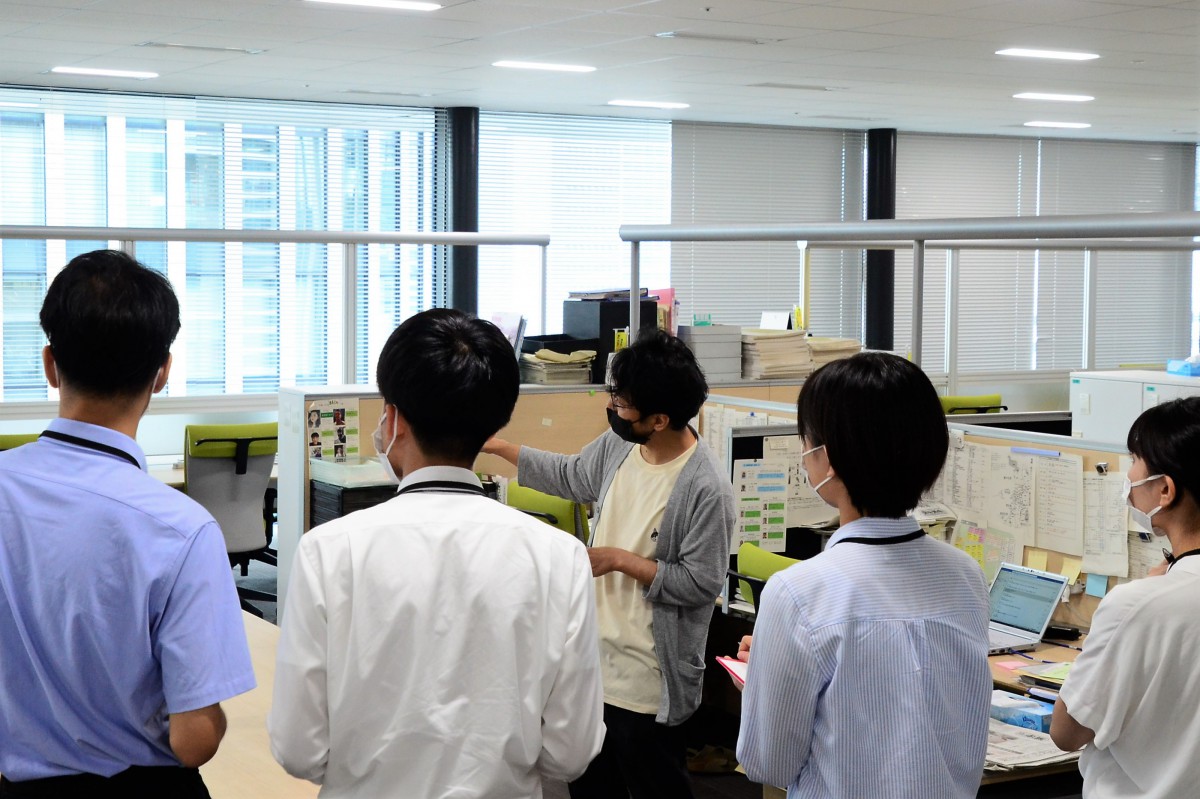

仕事を知る -体験ワーク・グループワーク-

新聞社にはさまざまな職種があります

あなたの“得意”や”好き”と合う仕事が見つかるはず

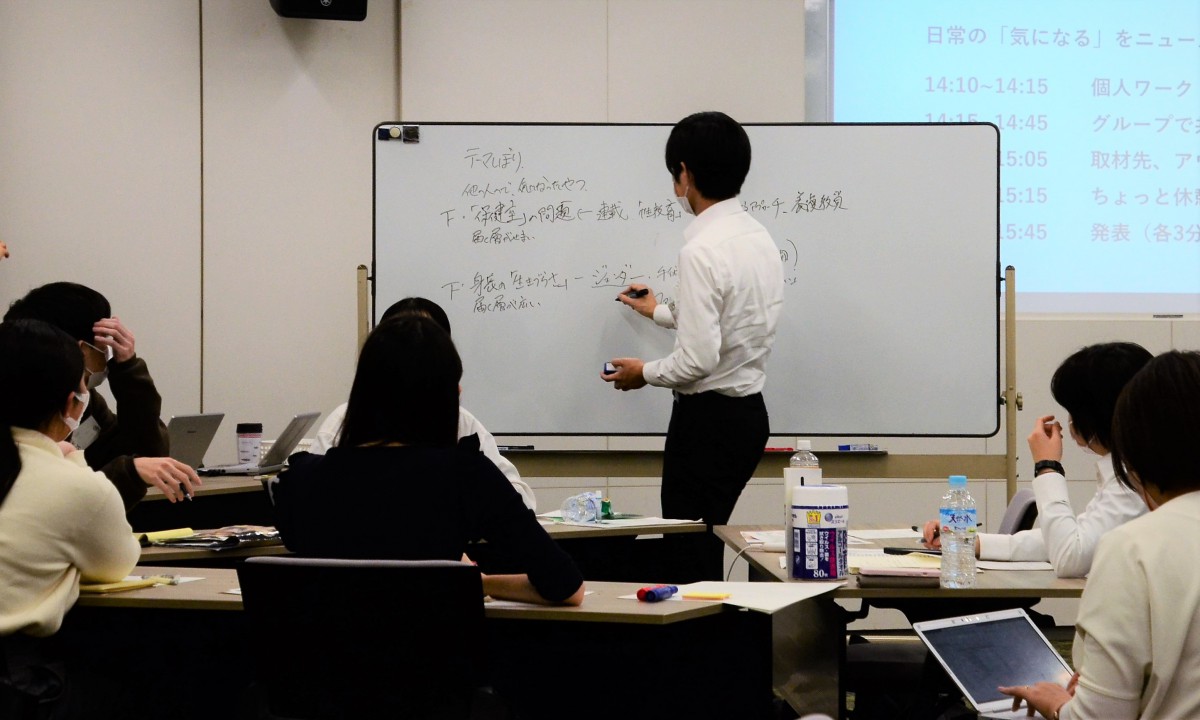

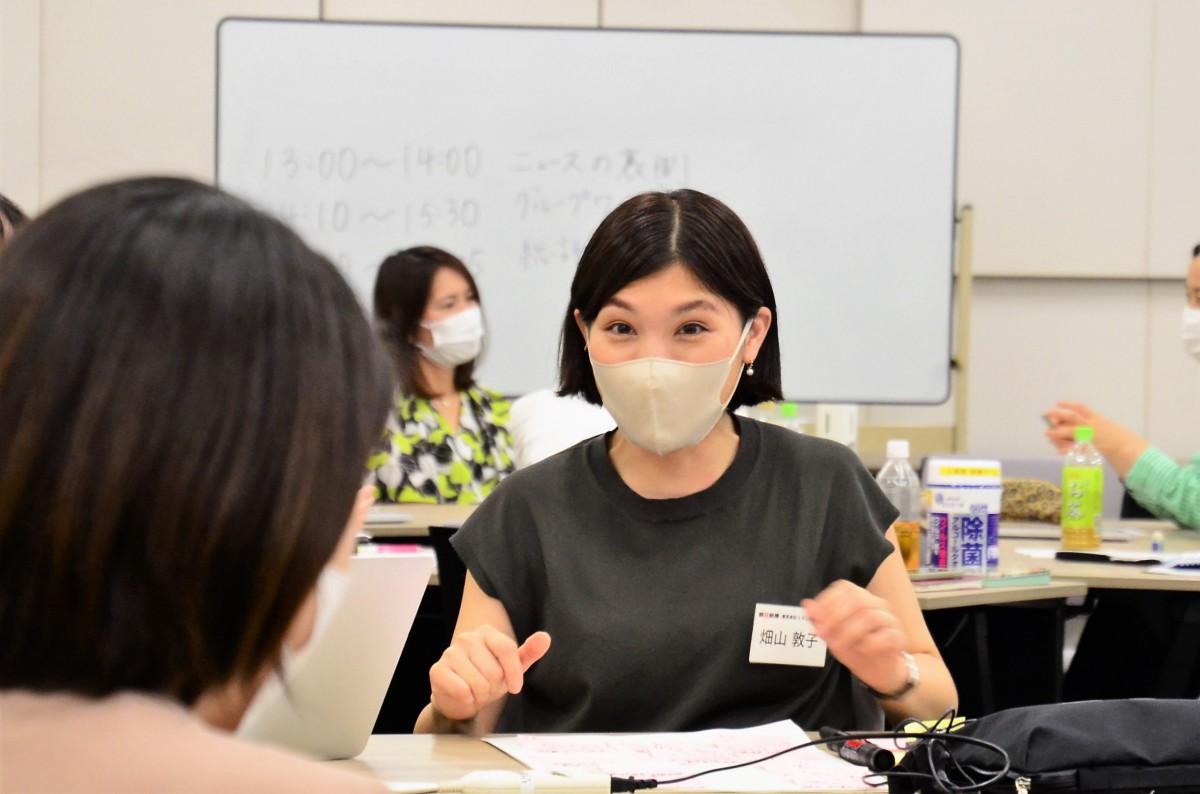

社員を知る -グループトーク-

若手、中堅社員と話す時間を多くとっています

気になること、遠慮なく聞いてくださいね

ここがポイント

参加までの流れ

交通費は原則、マイページに登録された自宅を起点に計算します。応募多数の場合、オンライン面接を実施することがあります。参加していただく場合、誓約書の提出をお願いすることがあります。

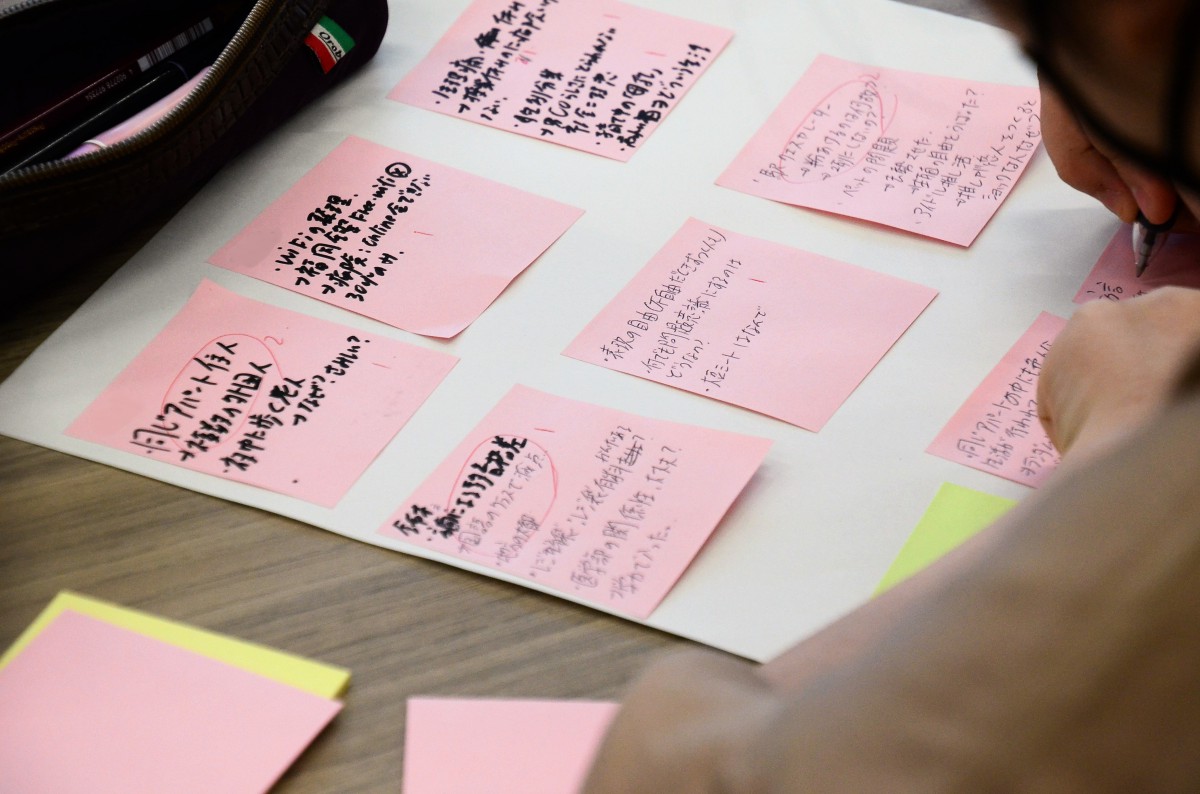

参加者の感想

日程・プログラム

詳細は確定次第、こちらで随時お知らせします。ご応募は全て28卒マイページで受け付けます

| 【28卒向け】ジャーナリストコース 3days | |

|---|---|

| 日程・会場 | 2026年8月 東京本社、大阪本社 |

| 内容 | 取材・執筆体験(フィードバックあり)、ニュースの現場がわかる講演、記者とのトーク など |

| 【28卒向け】ビジネスコース 5days | |

|---|---|

| 日程・会場 | 2026年8、9月 オンライン+東京本社 *5日間のうち、前半はオンライン開催、後半は東京本社での対面開催を予定しています |

| 内容 | ビジネス部門の幅広い仕事を知るセミナー、現場社員との多彩なワーク、社員とのトーク など |

| 【28卒向け】エンジニアコース 1day | |

|---|---|

| 日程・会場 | 2026年8月 東京本社 |

| 内容 | CMSによるメディアサイト作成、IT技術活用のアイデアソン、社員とのトーク など |

この他にも、記者部門と技術部門で職種・仕事別のインターンを開催予定です